금동관 등 지배자 장신구 무더기 출토… 무덤 주인 발치 아래엔 2명 순장 공간

|

▲ ‘창녕 교동과 송현동 고분군’ 교동 Ⅱ군 63호분에서 출토된 피장자 꾸밈유물. 온전한 형태로 발견됐다. 문화재청 제공 |

문화재청 국립문화재연구소 국립가야문화재연구소(소장 김지연)는 경남 창녕군에 있는 '창녕 교동과 송현동 고분군' 교동 Ⅱ군 63호분에 대한 발굴조사를 실시해 이같은 유물을 발견했다고 28일 밝혔다.

이번에 확인된 장신구 유물은 높이 약 21.5㎝의 금동관과 관에 드리운 금동 드리개 및 금동 막대장식, 굵은고리귀걸이 1쌍, 유리구슬 목걸이, 은반지들과 은 허리띠 등 지배자 몸에 둘렀던 상태의 꾸밈유물 일체다.

신발이 발견되지 않은 것을 제외하면 지난 9월 발굴돼 큰 화제가 되었던 경주 황남동 신라 고분에서 출토된 장신구 일체와 비슷한 구성이다.

또한 피장자 발치 바닥을 약 40㎝ 정도 낮춘 공간(길이 220㎝, 너비 130㎝)이 확인됐는데, 2명의 순장자가 안치된 공간으로 추정된다고 연구소는 설명했다. 이곳에서는 순장자의 것으로 추정되는 치아 일부와 다리뼈 일부 등도 같이 나왔다.

앞서 국립가야문화재연구소는 2014년부터 비화가야 최고 지배층의 묘역인 창녕 교동과 송현동 고분군중에서 미정비지역(경남 창녕군 창녕읍 교리 산5 일원)에 대한 학술 발굴조사를 시행해 왔다.

2019년 11월에 39호분의 봉토에 가려져 도굴되지 않은 63호분(봉토 지름 21m)의 매장주체부(시신 안치하는 곳)를 열었으며, 이후 올해 본격적으로 발굴조사를 진행해 매장 당시 피장자의 몸을 장식했던 금동관 등 꾸밈유물(착장품) 일체를 발굴하게 됐다.

장신구들은 피장자에 부착했던 상태대로 발견돼 머리 부분에서는 금동으로 만든 관(冠)이, 양쪽 귀부분에서는 금으로 만든 굵은고리귀걸이(태환이식) 1쌍이 확인됐다.

목과 가슴에는 남색 유리구슬을 3~4줄로 엮어서 만든 구슬 목걸이가, 허리에는 은으로 만든 허리띠가 있었다. 손 부분에서는 은반지들이 확인됐다.

피장자의 몸을 장식한 꾸밈유물 일체가 온전히 확인된 것은 비화가야의 최고 지배층 고분에서는 최초의 사례다.

금동관(높이 약 21.5㎝)은 가장 아래에 관테(너비 약 3㎝)가 있으며, 그 위에 3단으로 이루어진 3개의 나뭇가지 모양 장식(수지형 입식)을 세운 형태이다.

관테 아래에는 곱은옥(곡옥)과 금동구슬로 이루어진 금동드리개(금동제수식)가 양쪽에 있고, 관테 양 측면에는 원통형의 금동막대 장식이 드리워져 있다. 세움장식 밑면에는 관모(모자)로 추정되는 직물의 흔적이 남아 있는 상태였다.

허리부분을 장식한 은허리띠(전체 너비 45㎝, 은제대금구)에는 2개의 은장식 손칼과 띠끝장식이 드리개로 덧붙여진 형태이다. 양손 부분에서는 각각 1개(오른손)와 3개(왼손)의 은반지(은제지환)가 확인됐고, 피장자의 오른 팔뚝 부분에서는 팔찌나 손칼 장식으로 추정되는 원형금판에 연결된 곱은옥과 주황색 구슬들도 확인됐다.

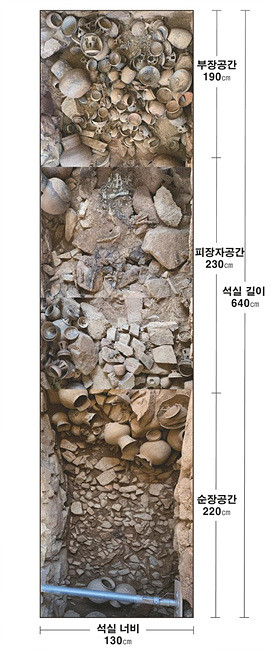

이들 유물이 출토된 63호분의 석곽은 길이 640㎝, 너비 130㎝, 깊이 190㎝의 규모로, 피장자의 머리 방향은 남향이다. 피장자 주변에서 목질흔(木質痕)과 꺽쇠들이 확인되는 것으로 보아 상자형 목관(箱形木棺)을 사용한 것으로 추정된다.

그리고 피장자의 머리 위쪽에는 토기들과 철제유물들이 매납된 부장공간(길이 190㎝, 너비 130㎝)이, 피장자의 발치 아래에는 바닥을 약 40㎝ 정도 낮춘 순장 공간(길이 220㎝, 너비 130㎝)이 확인됐다.

순장 공간에는 2명이 안치된 것으로 추정되는데, 순장자의 치아 일부와 다리뼈 일부, 금동제의 가는고리(세환) 1점, 항아리 2점, 철부(쇠도끼) 2점, 철겸(쇠낫) 1점이 출토됐다. 순장 공간 곳곳에서도 꺽쇠가 다량 확인되고 있어 순장자도 목관에 안치됐을 가능성을 보여준다.

연구소에 따르면 지금까지 비화가야 지역에서는 일제강점기 이후 진행된 약탈과 도굴로 인해 당시 지배계층의 상징물이었던 금동관의 일부 편과 장신구만이 확인됐을 뿐 그 전모를 알 수 없었다.

그러나 이번 조사로 비화가야 무덤의 축조기법과 장송의례를 이해하고 가야와 신라의 접경지역에 위치하여 복잡하고 다양한 문화가 나타나는 비화가야의 성격을 이해하는 데 중요한 단서를 제공할 것으로 기대된다고 연구소는 설명했다.

국립가야문화재연구소는 오는 11월5일 국립문화재연구소 유튜브를 통해 발굴 당시 녹화한 동영상을 공개하는 온라인 발굴조사 설명회를 개최할 계획이다.

|

| ▲ ‘창녕 교동과 송현동 고분군’ 교동 Ⅱ군 63호분 내부 공간. 문화재청 제공

|

[현장]

도굴을 피한 경남 창녕 고대 가야 고분에서 금동관 등 지배자 장신구가 무더기로 나왔다. 무덤 주인 발치 아래에서는, 산 채로 순장된 사람 2명의 흔적도 발견됐다.

문화재청 국립가야문화재연구소는 ‘창녕 교동과 송현동 고분군’(사적 제514호) 교동 Ⅱ군 63호분 발굴 조사 결과를 28일 공개했다. 연구소 측은 “창녕 교동과 송현동 고분군은 비화가야(고대 여섯 가야 중 하나) 최고 지배층의 묘역인데, 63호분은 39호분의 봉토에 가려져 도굴되지 않은 고분”이라며 “2019년 11월 63호분 매장주체부(시신을 안치하는 곳)를 연 뒤 본격 발굴 조사를 진행했다”고 밝혔다.

가장 눈에 띄는 건 무덤 주인 몸에 두른 꾸밈유물(着裝品ㆍ착장품)들이다. 피장자에 부착됐을 당시 상태 그대로 발견됐는데, 피장자 몸을 장식한 꾸밈유물 일체가 온전히 확인된 건 비화가야의 최고 지배층 고분 중 첫 사례라는 게 연구소 측 설명이다. 연구소에 따르면 머리 부분에는 금동으로 만든 관(冠)이, 양쪽 귀 부분에는 금으로 만든 굵은고리귀걸이(太環耳飾ㆍ태환이식) 1쌍이, 목ㆍ가슴에는 남색 유리 구슬을 3, 4줄로 엮어 만든 구슬 목걸이가, 허리에는 은으로 만든 허리띠가, 손 부분에는 은반지들이 있었다.

더불어 피장자의 발치 아래에서는 바닥을 40㎝가량 낮춘 길이 220㎝, 너비 130㎝ 규모의 순장 공간이 확인됐다. 이곳에는 2명이 안치된 것으로 추정되는데, 순장자의 치아 일부와 다리뼈 일부, 금동제의 가는고리(細環ㆍ세환) 1점, 항아리 2점, 철부(鐵釜ㆍ쇠도끼) 2점, 철겸(鐵鎌ㆍ쇠낫) 1점이 출토됐다. 피장자의 머리 위쪽은 토기들과 철제 유물들이 매납된 부장 공간(길이 190㎝, 너비 130㎝)이다.

유물들이 출토된 63호분의 석곽은 길이 640㎝, 너비 130㎝, 깊이 190㎝ 규모로, 피장자의 머리 방향은 남향이다. 피장자 주변에서 목질흔(木質痕)과 꺽쇠들이 보이는 것으로 미뤄 상자형 목관(箱形木棺)이 사용된 것으로 추정된다.

|

▲ ‘창녕 교동과 송현동 고분군’ 교동 Ⅱ군 63호분 근경. 문화재청 제공 |

연구소 관계자는 “비화가야 지역의 경우 일제강점기 이후 진행된 약탈과 도굴 탓에 당시 지배 계층의 상징물이던 금동관 일부 편과 장신구만 확인됐고 그 전모를 알 수 없었다”며 “이번 조사로 비화가야 무덤의 축조 기법과 장송 의례를 이해하고 가야ㆍ신라 접경 지역에 위치해 복잡하고 다양한 문화가 나타나는 비화가야의 성격을 이해하는 데 필요한 중요한 단서가 제공될 것으로 기대한다”고 말했다.

국립가야문화재연구소는 내달 5일 국립문화재연구소 유튜브를 통해 발굴 당시 녹화한 동영상을 공개하고, 발굴 조사에 참여한 발굴 단원들이 질문에 실시간 댓글로 답변하는 온라인 발굴 조사 설명회를 열 계획이다.

[저작권자ⓒ 미디어시시비비. 무단전재-재배포 금지]

![[새 책] 『2026 세계대전망』 -이코노미스트](/news/data/20251215/p1065538961079813_776_h2.jpg)

![[Issue Hot]이석연, 與에 "당리당략에 국민 실망…법왜곡죄 재고해야" 쓴소리](/news/data/20251211/p1065596690416813_787_h2.png)

![[속보] 통일교 금품수수 의혹 전재수 사의, 부산시장 선거판도 '요동'](/news/data/20251211/p1065570127761735_198_h2.png)

![[국방] K-방산 또 '쾌거'...K2 '흑표' 등 페루 2조원대 수출](/news/data/20251210/p1065569486378030_820_h2.png)