-신재기 “한흑구는 다섯 차례에 걸쳐 심화한 수필론을 제출하고, 또한 자신의 수필론을 실제 명품의 시적 수필 창작으로 실천”

-이희정 “한흑구가 미국 유학 체험은 스스로 인식하게 된 주체성, 생명력, 조선적 태도는 식민지 조선인으로 살아가는 자기 소유의 한 과정”

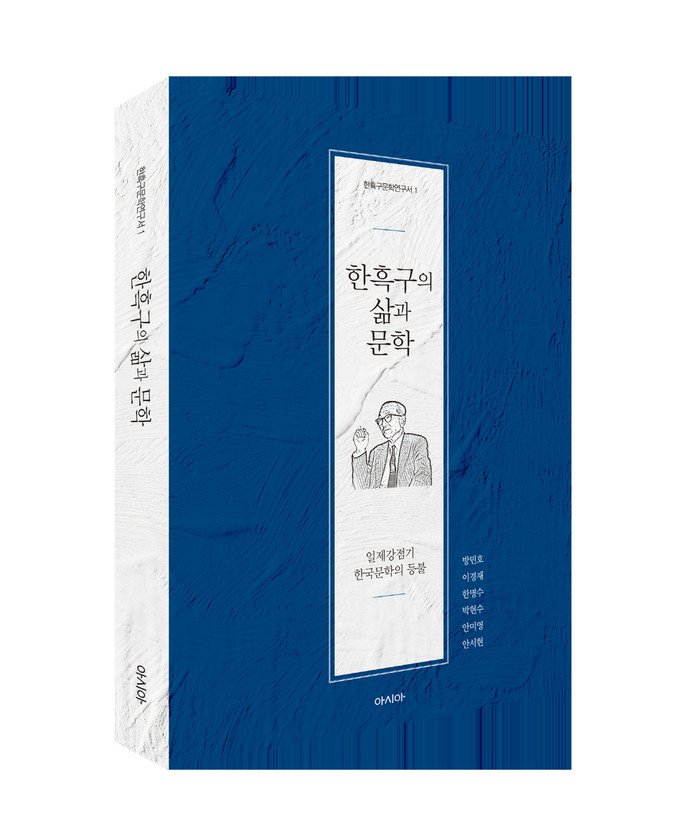

단 한 편의 친일 문장도 쓰지 않은 영광된 작가, 60∼70년대 중학교 국정교과서에 실렸던 명수필 ‘보리’의 작가, 포항 최초 근대적 지식인 한흑구(韓黑鷗 1909∼1979). 시·소설·평론·수필·영미문학 번역을 아우른 일제강점기 작가 한흑구의 삶과 문학을 총체적으로 재조명하는 한흑구문학연구서 ‘한흑구문학연구서 2’(아시아)가 출간됐다.

지난 2022년의 ‘한흑구문학연구서 1-한흑구의 삶과 문학’에 이어 나온 두번째 연구서다. ‘일제강점기 한국 영문학과 수필 문학의 개척자’라는 부제가 붙은 이 연구서는 일제강점기 ‘한국 영문학’의 개척자로서 한흑구의 문학적 면모와 한국 수필문학의 개척자로서 한흑구의 선구적인 수필론과 수필문학의 특징, 미국문학의 영향 가운데 세워진 한흑구 문학의 ‘조선적 정체성’을 분석하고 있다.

방민호(서울대 교수), 박진임(평택대 교수), 서주희(서울대 강사), 신재기(문학평론가), 김시헌(수필가), 김미영(홍익대 교수), 이희정(대구대 교수) 등 일곱 명의 연구자가 참여해 한흑구의 삶과 문학을 다각도로 탐구했다.

일제강점기 ‘한국 영문학’의 개척자로서 한흑구의 문학적 면모와 한국 수필문학의 개척자 한흑구의 선구적인 수필론과 수필문학의 특징을 통찰한 글, 미국 문학의 영향 가운데 세워진 한흑구 문학의 ‘조선적 정체성’에 관해 탐구하는 글을 만나볼 수 있다.

방민호는 논문 ‘일제강점기 한국 영문학의 네 가지 형식’에서 한흑구의 한국 영문학에 대한 개척자 내지 선구자로서 그 수용 방식의 차이와 의의를 면밀히 살펴보고 있다. 특히 백석의 키플링 소설 번역을 주시하고 한흑구의 키플링에 대한 강력한 비판을 경청한다. 흑인문학에도 깊은 관심을 기울인 한흑구의 번역 및 비평 활동을 통해서 간취되는 한흑구 영문학의 특징은 영문학에 스며들어 있는 제국주의적 속성을 객관적으로 인식한 바탕 위에서 전개된 것임을 설득력 있게 조명하고 있다. 그의 영문학은 무엇보다 한반도와 일본에서 영문학을 전공했던 작가나 시인, 비평가들과 다르다.

박진임의 ‘한흑구 창작시와 월트 휘트먼’은 한흑구 스스로 가장 흠모한 미국 시인이라고 표명한 월트 휘트먼이 그의 창작 시편과 문학정신에 끼친 영향의 실태를 구체적으로 살펴보고 양자 사이에 존재할 수밖에 없었던 차이점도 찾아내고 있다.

서주희의 ‘번역의 유토피아적 장소: 한흑구의 미국 흑인 번역시를 중심으로’는 그의 문학이 논의되면서 남달리 그의 관심이 깊었던 흑인문학을 상대적으로 소홀히 해온 사정을 직시해 흑인문학에 대한 역사적 맥락을 짚어보고 흑인문학과 한흑구 문학 간의 접점과 미끄러진 지점을 밝혀낼 뿐만 아니라, 한흑구 문학에서 번역이 갖는 의미를 짚어낸다. 특히 한흑구가 텍스트로 선택한 ‘뉴 니그로’의 역사적 의미를 짚어보고 한흑구가 번역을 통해 포착했던 1920년대~30년대 흑인문학의 실천적 측면과 비평으로써 번역이 갖는 의의를 조명하고 있다.

|

| ▲한흑구(韓黑鷗 1909∼1979) |

김미영의 ‘한흑구 문학에 나타난 평양, 미국, 포항의 장소감’은 구조주의적으로 공간과 장소를 분석한 캐나다의 지리학자 에드워드 랠프의 ‘장소와 장소상실’, 현상학적이고 인문학적으로 지리를 탐구한 중국계 미국인 인문사회학자 이 푸 투안의 ‘공간과 장소’, 이들 저서를 이론적 근거로 삼아 한흑구 문학에 서린 평양, 미국, 포항의 장소감을 분석적으로 제출하고 있다.

이희정의 ‘한흑구 문학에 나타난 미국 인식과 조선적 정체성’은 한흑구의 미국 체험이 담겨 있는 소설과 수필, 평론 등 문학 작품을 통해 식민지 조선인으로서의 미국 경험과 그것을 통한 자기 인식에 대해 고찰했다. 한흑구의 미국 유학 체험과 그것을 통해 한흑구가 스스로 인식하게 된 주체성, 생명력, 조선적 태도는 식민지 조선인으로 살아가는 자기 소유의 한 과정이었다. 또 소유를 행동으로 연결짓는 듀이의 실용주의를 인식하고 스스로 식민지 조국을 위해 자기의 사상과 문학 활동을 전개해 나감으로써 단 한 편의 친일 문장을 남기지 않는 작가로 존재할 수 있었음을 조명한다.

한편, 특별히 초대한 김시헌(1925~2014)의 ‘한흑구론: 유화와 같은 수필’은 일찍이 1981년 발표된 것으로, 한흑구가 자신의 수필론에 따라 창발한 시적 수필을 예리하게 분석한다.

[저작권자ⓒ 미디어시시비비. 무단전재-재배포 금지]

![[새 책] 『2026 세계대전망』 -이코노미스트](/news/data/20251215/p1065538961079813_776_h2.jpg)

![[Issue Hot]이석연, 與에 "당리당략에 국민 실망…법왜곡죄 재고해야" 쓴소리](/news/data/20251211/p1065596690416813_787_h2.png)

![[속보] 통일교 금품수수 의혹 전재수 사의, 부산시장 선거판도 '요동'](/news/data/20251211/p1065570127761735_198_h2.png)

![[국방] K-방산 또 '쾌거'...K2 '흑표' 등 페루 2조원대 수출](/news/data/20251210/p1065569486378030_820_h2.png)